2025年度 慶應義塾維持会 常任委員会・懇話会の開催

2025年7月10日(木)、慶應義塾大学三田キャンパスにて、年に一度の「慶應義塾維持会 常任委員会」「慶應義塾維持会 懇話会」が開催されました。

常任委員会は、維持会役員(会長・副会長・監事・常任委員)の皆様が、伊藤塾長、川﨑常任理事とともに維持会の今後について議論する会議です。

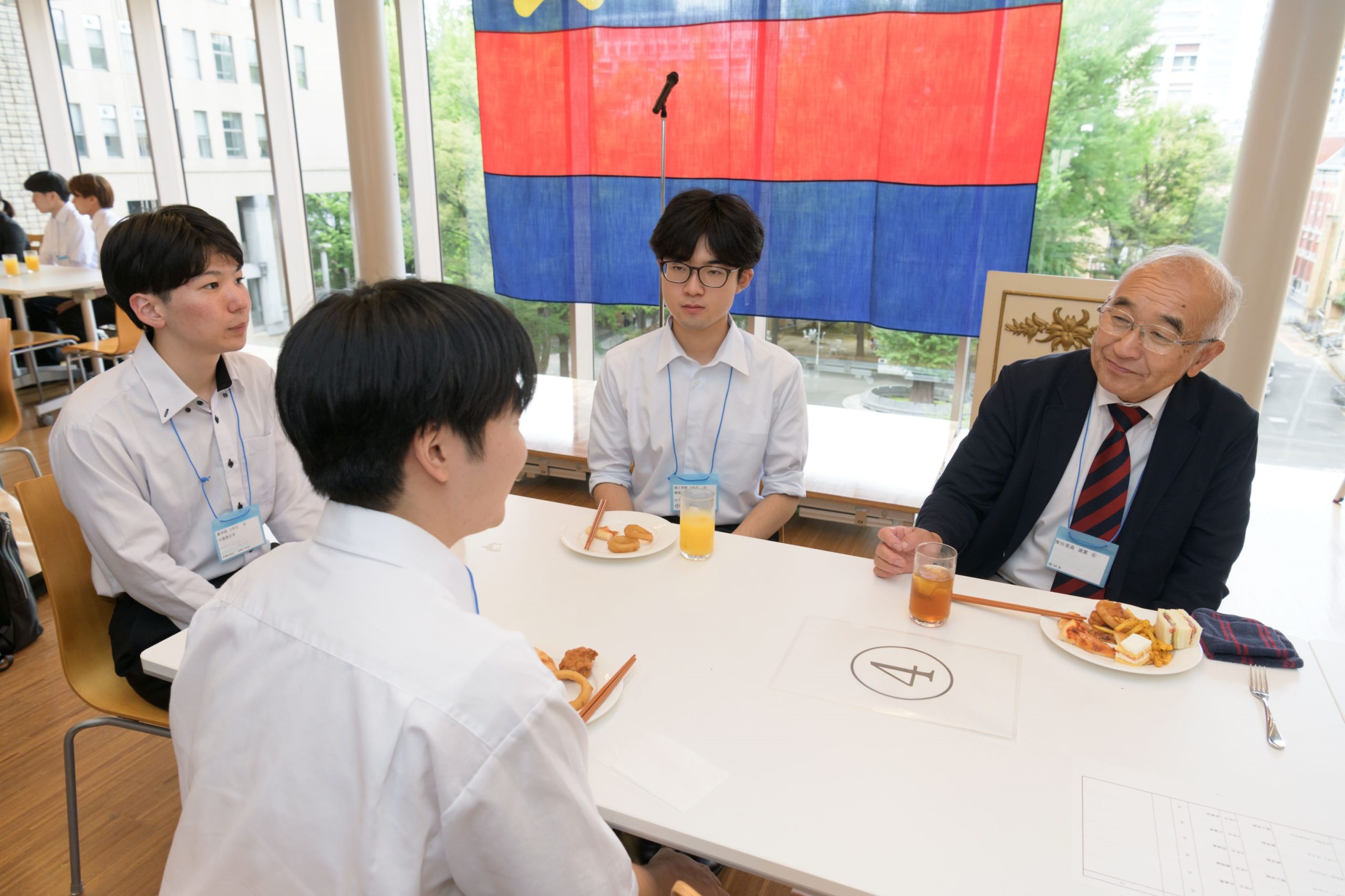

懇話会は、維持会役員の皆様と、伊藤塾長、川﨑常任理事、維持会奨学生が集い、維持会奨学金制度を通して世代を超えた交流が行われる場となっております。

今年も70名を超える方に参加いただきました。

■懇話会の様子

懇話会冒頭で、岩沙弘道維持会会長よりメッセージをいただきました。

「本日の懇話会を楽しみにしておりました。参加してくださっている諸先輩方との忌憚のない意見交換を通じて、有意義な時間を過ごしていただければと思います。

私のモットーは「自我作古」です。現代は、あらゆる分野で急速な変化が起きており、新しいものに満ちています。皆さんも、こうした進化・発展の中で、社会へと羽ばたいていかれることでしょう。そのような時代においては、変化やイノベーション、新しい価値観に対して、どのように向き合うかが重要です。常に新鮮な気持ちでそれらを受け止め、自らの考えが必ずしも古い価値観に縛られているわけではないことを意識しながら、柔軟に、そして本質を見極めながら活躍していただきたいと思います。皆さんの今後のご活躍を心より願っております。」

また、塾長からもメッセージをいただきました。

「慶應塾維持会は、福澤先生が亡くなられた1901年に始まりました。福澤先生という大黒柱を失ったことで、慶應義塾の存続が危ぶまれましたが、卒業生を中心とする「社中」が、志の高い学生を迎え、教職員とともに教育・研究に励む場として慶應義塾を維持していこうという思いから設立されたのが維持会です。維持会奨学金は、まさにその理念に基づいて設けられています。

皆さんがこの奨学金を受けているのは、地方や海外から来ているからではありません。慶應義塾が最も大切にしているのは、志の高いやる気に満ちた学生に来てもらうことです。皆さんにはぜひ慶應義塾で学んでほしいという強い願いから、維持会が支援を行っているのです。維持会奨学生として選ばれたことに誇りを持ってほしいと思います。

今日ここにいらっしゃる先輩方は、それぞれの分野で活躍され、より良い社会の実現に貢献してこられた方々です。維持会の活動にも深く関わってくださっている、私たちが最も尊敬する社中の皆様です。この貴重な機会を、ぜひ積極的に活用してください。」

懇話会の始めは、奨学生の皆さんも少し緊張している様子でしたが、次第に表情も和らぎ、笑顔が広がる中で、会話も自然と弾んでいました。

最後に、奨学生代表として2名の塾生から、懇話会の感想と今後の目標、維持会への感謝が伝えられました。

「昨年に引き続き慶應義塾維持会の皆様からご支援いただき、誠にありがとうございます。またこのような維持会の皆様に直接感謝を伝える機会に参加することができてとても嬉しいです。同席された岩沙会長から様々な分野のお話が聞けてとてもためになりました。

私自身、皆様からのご支援のおかげで、よりいっそう勉学に励むことができています。2年生になってより内容が専門化し、難しく感じられますが、自分で選択した学問を学べているという実感があり、日々楽しく学ぶことができています。

今後も奨学生としての自覚を忘れず学びを継続させ、自己実現を果たしていきたいです。

最後になりますが、改めて維持会の皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。日々、維持会の皆様への感謝を忘れず、頑張っていきます。」

(愛知県出身 理工学部2年)

「この度は慶應義塾維持会の奨学生として採用してくださり、心より厚く御礼申し上げます。

私は西アフリカの父の国、ガーナで生まれ、13歳の時に日本に来ました。母と兄弟3人のひとり親家庭で育った私は、母の故郷、札幌で中学・高校時代を過ごしました。高校生の時に、私の憧れだった慶應義塾大学に見学で足を踏み入れた時、私があまりにも目を輝かせていたので、母は「私がこの学校に通うことができるように何としても頑張ろう」と決意したそうです。周りからは「慶應は資産家の子どもが行くところだよ」と言われましたが、ひとり親である母は、本学への私の熱い思いを尊重して、北海道から送り出してくれました。母は期限付きの仕事を繋いで必死に家計を支えてくれましたが、私達兄弟3人は未だ学生で纏まった収入がなく、家計は厳しく、私自身も経済的な不安を拭い去るためアルバイトをしていますが、不安は常に私を襲っていました。そのような中、慶應義塾大学維持会の奨学生として採用され、私のそうした心配は大きく拭い去られ、現在は穏やかな心で、学業に専念することが出来るようになりました。ここにいる奨学生のみなが同じように不安から救われ、恩恵を感じていることと思います。

私達の可能性を信じてくださり、本当にありがとうございます。このように、極めて充実した、学内で学生を支える独自の奨学金が、卒業生との繋がりによって成り立っているのも、慶應義塾大学の大きな強みであると思います。

私の今後の抱負は、大学での学びの成果を社会へ還元することです。そして、私の将来の夢は「世界の架け橋」になることです。 私が生まれ育ったガーナには、金、カカオ豆などの豊富な天然資源があります。しかし、これらは加工されずに原材料のまま輸出されているため、収益には繋がらず、国内には今もなお貧困が蔓延しています。ガーナが経済的に自立するためには、日本の優れた加工技術や製造ノウハウから多くを学べると感じています。 他方で、日本もアフリカから学ぶ点があると思います。それはコミュニティの在り方です。アフリカでは子育てや日常の課題解決において、地域全体が協力し合いますが、日本では子育ては主に家庭の責任とされ、親に過度な負担がかかることで、少子化にも影響しているのではないかと思います。アフリカの地域社会の支え合いの精神から、日本も学ぶことができるのではないでしょうか。 私がガーナにいた幼い頃、たくさんの慶応義塾大学の卒業生たちが、現地で国際協力に携わっていたのを今でも覚えています。私も将来的には、日本と世界を繋ぐ架け橋として、国際社会に貢献し、人々の役に立ちたいと思います。この夢の実現に向けて、皆様の期待を力に変えて、精一杯頑張ることを約束します。

本日、懇話会にて、維持会の皆様とお話することができて、皆様から私達奨学生への熱い期待と励ましを強く感じました。この励ましを胸に、私達奨学生はこれから夢に向かってより一層学業に励みます。そして、いつか私達奨学生も維持会の皆様のように、困窮している人々の可能性を信じて、手を差し伸べられるような人間になれるように精一杯努めます。皆様、本日は本当にありがとうございました。」

(北海道出身 総合政策学部2年)

懇話会はあっという間に閉会の時を迎えましたが、社中協力の伝統を目にし、肌で感じることができたひとときは、奨学生の皆さんにとっても、かけがえのない時間となったことと思います。

慶應義塾および慶應義塾維持会は、これからも意欲ある塾生の皆さんを多様なかたちで支援してまいります。