慶應義塾の精神である独立の気風は、

今日の野球部にも受け継がれています。

――慶應義塾 常任理事 山内 慶太 君

2022年春の慶應義塾史展示館の企画展は、「慶應野球と近代日本」でした。多くの来場者を集めましたが、企画展のテーマにもなる塾野球部の特徴は? 黄金時代と言っても良い好成績を続けている野球部の戦い方の根底にあるものは? 福澤研究センターの所員でもある山内慶太君に語っていただきました。

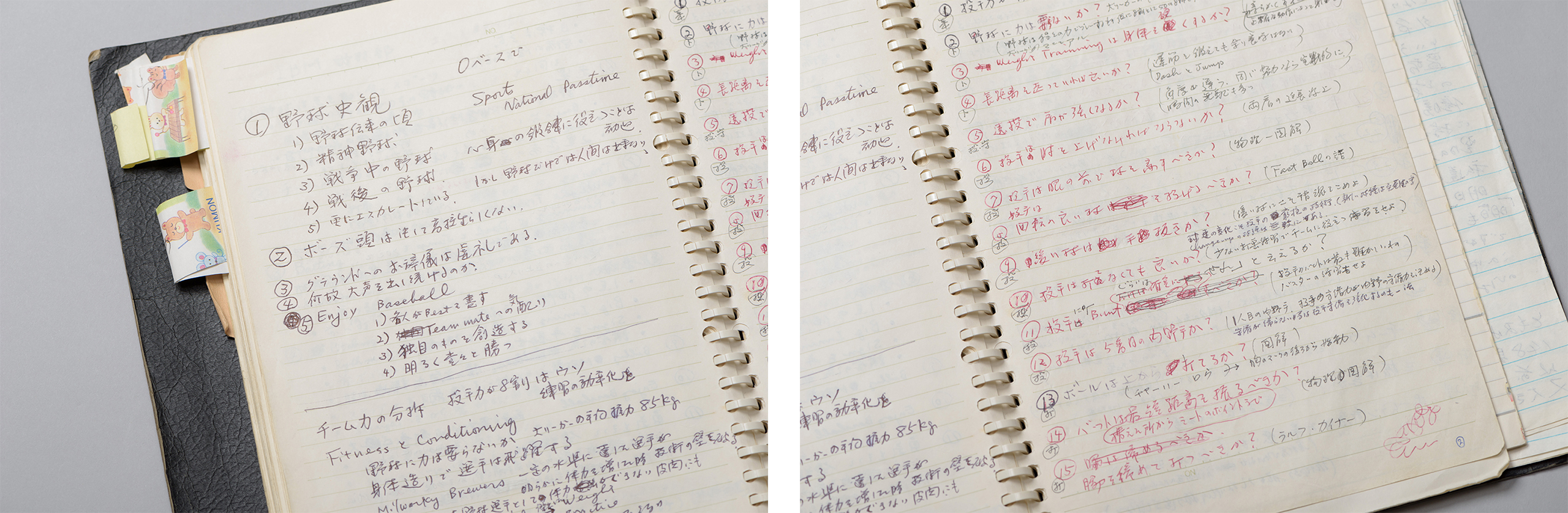

野球殿堂に表彰された前田祐吉監督のノート

前田祐吉 元監督のノート | 福澤研究センター所蔵

前田祐吉 元監督のノート | 福澤研究センター所蔵

2020年春以降、コロナ禍の中での特殊な状況でも、体育会各部は良く頑張っています。野球部も2021年には春秋連覇と頑張っています、この間更に嬉しかったのは、塾野球部の監督を二度務めた故前田 祐吉さんが、野球殿堂の表彰を受けたことでした。

前田祐吉さんは、同時に表彰を受けた早稲田の石井 連蔵さんと、伝説にもなっている昭和35年秋の早慶6連戦の監督を務めた人です。二人の姿勢は好対照で、塾と早稲田の野球のそれぞれの特質を良く象徴するものでした。

私は、2017年に開催された体育会創立125年記念特別展「近代日本と慶應スポーツ」のに携わりました。その際に展示した品々の中で印象深かったものに、前田さんのノートがあります。

その中に次のような箇条書きがありました。「ボーズ頭は決して高校生らしくない」「グラウンドへのお辞儀は虚礼である」「何故大声を出し続けるのか」とあります。更に、野球界で当たり前とされている練習方法やセオリーについて、書き連ねられながら、それが本当にそうかと疑問を記していました。

近年ようやく、高校野球がみんな坊主頭であることをはじめ野球界の虚礼に疑問を言う人が出て、それが新聞記事等にもなるようになりました。しかし、慶應の野球は大学も高校も、昔からそのような形式主義に陥らないのが当たり前でしたが、前田さんのノートは、前田さんの慶應の野球への自負と共に、日本の野球をより良きものにしたい、その中で日本の青少年年が真の野球を楽しめる時代になって欲しいという思いを感じさせるものです。

このノートの背景にある慶應野球の特質、慶應のスポーツの特質を更に詳しく解き明かしてみたのが、今回の企画展でした。

慶應義塾野球部の根底にあるのはエンジョイベースボール

2022年冬までの10シーズンを振り返ると、優勝が5回、2位が4回、3位が1回と見事な成績です。

この間2019年末まで監督をした大久保 秀昭監督は、先入観にとらわれずに選手を育てました。そして、今までの野球のセオリーとは関係なく新しいやり方を模索し、新たなスタイルを創り出したように思います。例えば、高校時代にはそれほど注目されていなかった投手達が、自らのデータを分析しながら工夫を重ねる中で何人も140,150キロの速いボールを投げられるようになり、短いイニングで継投していく戦い方などは今までには無かったものだと思います。

そして、その後を継いだ堀井監督も、コロナ禍の難しい中で、部員の主体性を大切にしながらチームを作って行っています。

自分たちの頭で考え、自分たちの野球を創り出していこうという考え方は、前田 祐吉元監督に通じます。大久保さんも堀井さんもが現役選手だった時代に、前田さんは2回目の監督を務めていました。

前田さんの二期目の監督就任の時は、野球部が優勝から遠ざかり低迷していました。慶應の野球部には高校時代に華々しい実績を上げた選手も殆どいません。選手がキャッチボールをしても球が特別伸びるわけではない。しかし、前田さんは球が伸びないのは仕方がないと諦めず、選手たちに大声を出さずに投げるよう指導しました。選手達は、野球をはじめて以来、大声を出すことばかり喧しく言われて来ましたから随分戸惑ったそうですが、こうすることにより、余計な力が抜けて、かえって個々の投げる球が伸びたというエピソードがあります。前田さんは「エンジョイ・ベースボール」を掲げ、それまでの野球の常識にことごとくクエスチョンマークを付けていき、独自のやり方を実践しました。

では、前田さんが実践した「エンジョイベースボール」とは何なのでしょうか。前田さんのノートに次のように書かれています。それは「1.各人がベストを尽す」「2.チームメイトに気配り」、そしてこれが特に重要なのですが、「3.独自のものを創造する」です。そうやって「4.明るく堂々と勝つ」。また、別のページには、第3箇条目を「「独創の楽しみ 常識に対する反骨精神」と記しています。これが前田さんの掲げた「エンジョイベースボール」でした。

創部以来、脈々と受け継がれてきた常識を疑う反骨の精神

大学野球部の初代監督を務めた三宅 大輔 元監督による著書「野球学」

大学野球部の初代監督を務めた三宅 大輔 元監督による著書「野球学」

エンジョイベースボールの精神は前田さんが創り出したものというより、慶應義塾にもともとあった気風であり、野球部の底流に流れていたものです。それを再確認して明確に示したのが前田さんでした。

例えば、大学野球部の初代監督を務めた三宅 大輔さんは昭和21年、戦争が終わって真っ先に執筆した『野球学』の序文でこう述べています。「日本人は従来、ものごとを深く掘り下げて考えることが足りなかった。殊に科学的に、ものごとを組織だって研究する習慣が少なかった。従来の日本では、封建的階級的制度の下に、人々が命令に従ってのみ動かされる習慣が出来た。」と述べ、こう指摘したのです。「民主主義の本家である米国から直輸入された最も民主的であるべき野球においてさえも、同様のことが云える。」と。

福澤先生が『福翁自伝』の中で、「(西洋にあって)東洋になきものは、有形において数理学(科学的な精神)、無形において独立心」と述べています。また、先生は、みんなが当たり前だと思って目を付けないところに疑いの目をもって観察し、新たな理論・法則を見付け出すことの大切さをしばしば語っています。

そのような福澤先生以来の精神を三宅さんが見事に引き継いでいたことがわかります。そして、野球部に脈々と受け継がれてきた「エンジョイベースボール」という常識を疑う反骨の精神を前田さんは体現したのでした。

恵まれない人の力になれることの喜びを感じること

前田さんは、小泉先生にその影響を強く受けた監督でした。小泉先生は、戦前そして、戦中の困難な時代に塾長を務め、スポーツを通して義塾の気風を広く塾生に伝えた人です。私が、前田さんから直接伺った印象深いエピソードがあります。それは、選手時代の思い出です。

小泉先生が、ハンセン病の施設である東京・東村山の全生園の人たちが本物の野球を見たがっていると聞いたことがきっかけで、野球部は全生園を訪問し、療養中の人たちの前で紅白試合を行ったことがありました。自身も空襲の大火傷で不自由な身になりながらも、患者さんを少しでも慰めたいという小泉先生の気持ちに応えようと、白熱した試合になりました。前田さんも登板しますが、逆転ホームランを打たれてしまいます。普段は悔しがるところが、療養中の人たちが包帯を巻いた手で懸命に拍手をして喜ぶ姿、そしてバコバコいうその鈍い音に、ホームランを放った同僚に感謝するとともに、ここで試合を行ったことにささやかな喜びを感じたそうです。

小泉先生はこの日のことを語ったエッセイの中で、野球部員もまた心の満足を得たことにも触れながら、青年が、周囲には様々な不幸な人達がいること知ること、気の毒な人達を、助け、慰め、いたわりたいと思う心を持つことの大切さを述べています。

全生園での集合写真 | 前列右から4人目ステッキを持つのが小泉信三先生、前列左から4人目が前田祐吉君 | 福澤研究センター所蔵

全生園での集合写真 | 前列右から4人目ステッキを持つのが小泉信三先生、前列左から4人目が前田祐吉君 | 福澤研究センター所蔵

小泉先生はこのようにスポーツをめぐる活動にも、様々な教育的意義を見出し大切にする人でした。スポーツは子供にも解りやすいですし、楽しく多くのことを学ぶことができます。先生の「練習は不可能を可能にす」という言葉は有名ですが、これも、練習によって、できなかったことができるようになるというのは、単に運動技術のことだけを言っている訳ではありません。スポーツで得たその姿勢を活かすことで道徳的な習慣も身に付けられます。電車の中で席を譲ることも、日々努めていれば、習慣化できるようになるのです。

当たり前を疑い、工夫をして日常に面白さを見つける

小泉先生は、慶應義塾体育会の誇るべき美風は、スタンドプレーしないことであると語ったことがあります。先生は「Be a hard fighter and a good loser(どこまでも正々堂々と果敢に戦い、負けた時にはいさぎよき敗者であれ)」とフェアプレーの精神を語ると共に、スタンドプレーを嫌いました。スタンドプレーとは周囲の喝采を意識したプレーのことです。周囲の喝采を狙うとはつまり習俗に媚びることであり、選手の本分から逸脱する、と。周囲の評価に捉われることなく、選手として自分の役割を果たすことを全うすることが重要であるというというのは、「独立自尊」に通じる考えです。

今の野球部の練習方法、戦い方を見ていると、野球界の流行・常識を疑い、自分たちで考えるという独立の気概が受け継がれていることが分かります。大切なのは義塾の気風を過去のものにせず、今日的な意味を常に再確認しながら日常生活の中で創造していくことです。当たり前を疑い、工夫する面白さを見出すことを、野球部が実践しているように感じることがしばしばあります。

旧弊の多い野球界で、塾野球部が野球界の常識をどのようにひっくり返して行くか、これからも楽しみにしたいと思います。

※掲載内容は2022年11月7日現在のものです。